出張講義

本日、東京まで出張に向かっております

今、巷の話題を独占している新型コロナウイルスの対応について、ビデオ講義の収録です

どのように診断して治療していくかという点、わかっていることと、これまでに報告されているSARSやMARSウイルス、インフルエンザウイルスによる肺炎の治療経過などを参考にお話してきます

中国語に翻訳されて配信されるらしいですが、普段重症患者さんの対応をしない医師を想定してお話するつもりなので、国内にも配信してもらえたらいいなと思っています

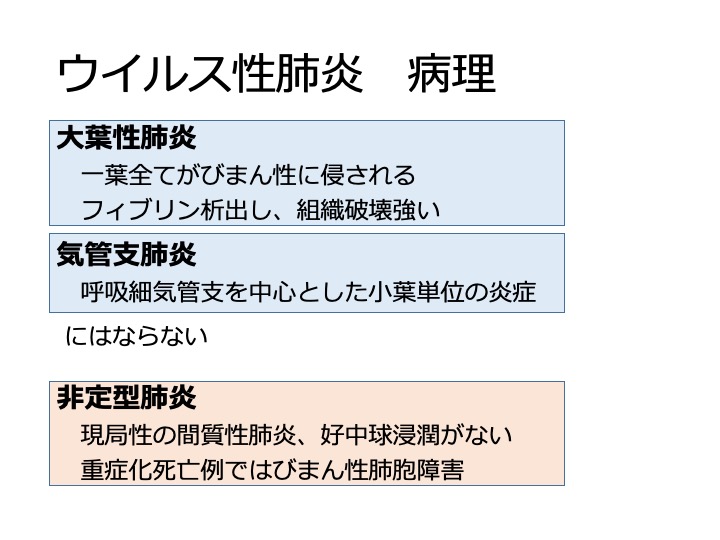

ウイルス性肺炎

新型コロナウイルスは重症化率が比較的高いことで不安も高まっておりますが、病態の基本はウイルス性肺炎です

肺炎は様々な原因で起こります

細菌やウイルスや真菌・・・

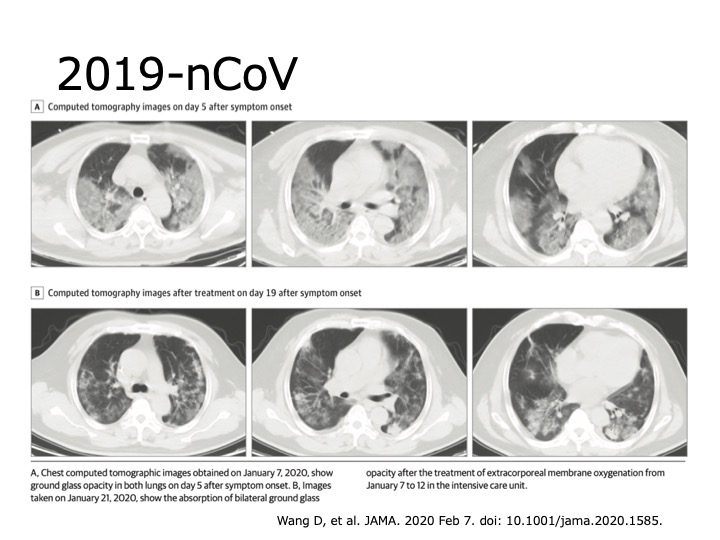

ウイルス性肺炎の特徴は、レントゲンやCTで、べたっとしたイメージではなく、血管の確認できる擦りガラス状のイメージとなります

ウイルス性肺炎は基本的には軽症ですみます

ただし、新型コロナウイルスは、両側の広い範囲(「びまん性」と呼びます)に病変を作ります

さらに、これはこれまでのコロナウイルス(SARSやMARS、そしてインフルエンザなど)でも観察されていたように、ARDSの様相をとります

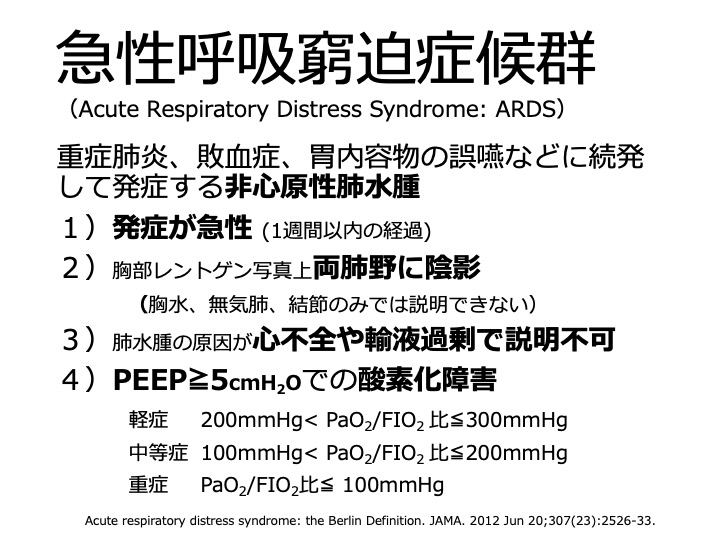

ARDSとは

ARDSは、急性呼吸急迫症候群のことで、びまん性の肺胞障害により、強度の呼吸困難をきたす病態です

肺炎などに続いて発症する肺水腫を特徴とします

これは心臓の力が弱まって肺に水がたまるのではなく、炎症などの影響で血管から水が漏れ出て、肺胞が水浸しになる状況です

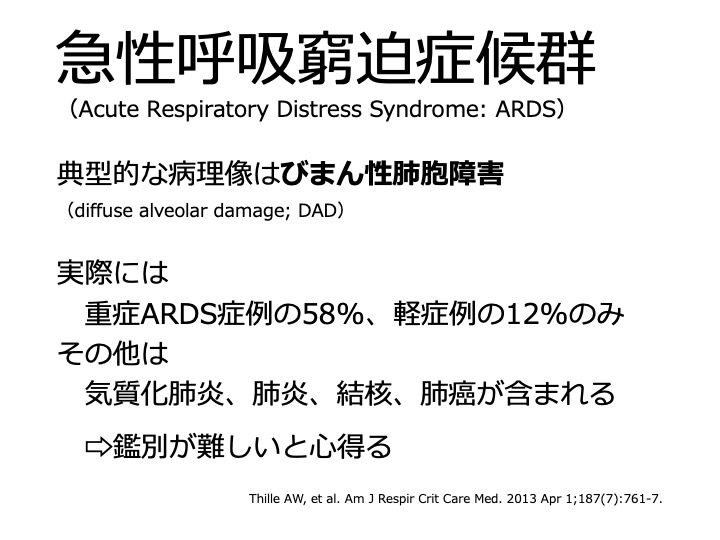

ただの肺水腫であれば、ただ水浸しになるだけですが、ARDSでは肺胞がどんどん破壊されていきます

画像検査では鑑別が難しく、ただの肺炎や肺水腫を誤ってARDSとすることもしばしばあります

残念ながらARDSに有効な治療法はありません

今回の新型コロナウイルスによるウイルス性肺炎では、このARDSが問題となります

これをなんとか乗り切ることで、救命したいのです

呼吸困難が著しい場合、通常人工呼吸がなされますが、ARDSでは、とても高い圧力をかけなければ酸素化が難しくなります

このときの人工呼吸が体に及ぼす負担で、さらにARDSが悪化することが考えられています

ARDSの基本戦略は人工呼吸器関連肺障害の予防と、全身の臓器サポートです

水で濡れた紙風船を優しく膨らませるように、肺胞の負担になるべくならない人工呼吸管理が要求されます

ウイルス性肺炎、ARDSとECMO

最近はテレビ番組で、重症ウイルス性肺炎にはECMOが必要であるという発信がなされています

ECMOは「対外式膜型人工肺」のことで、いわゆる人工心肺装置のことです

静脈から血液を抜いて、人工肺で酸素化して、動脈から血液を戻します

これにより、肺で呼吸をしなくてもよくなり、人工呼吸で高い圧力をかけなくて済むので、肺を休めることができます

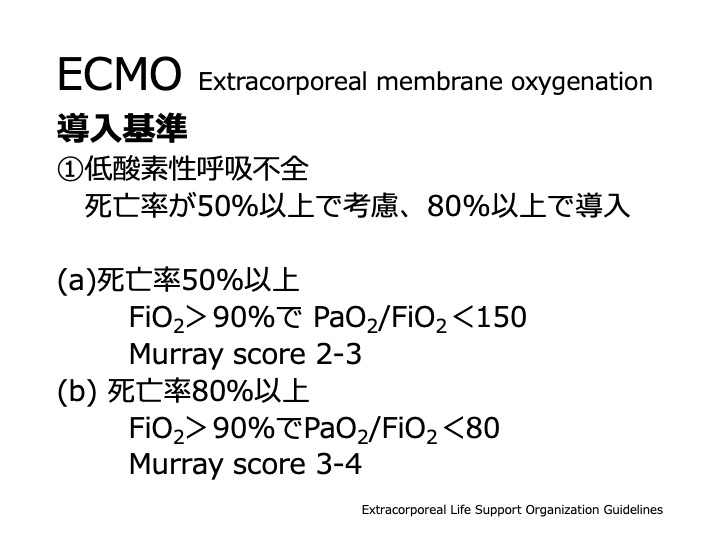

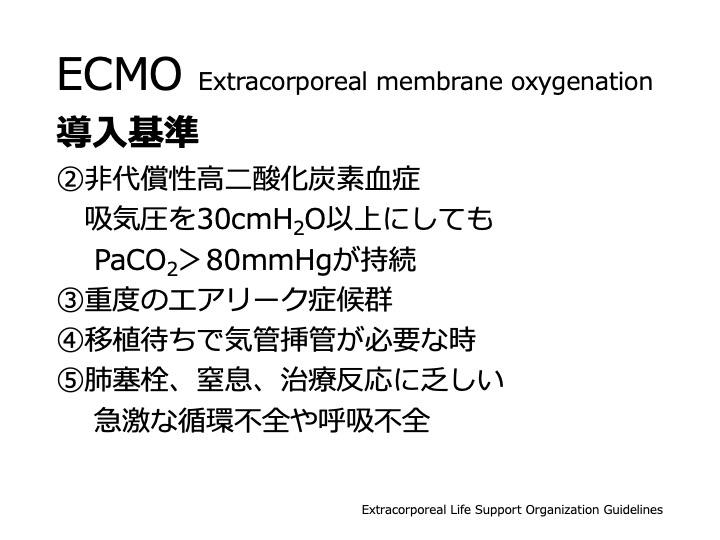

負担も大きく、人的にも金銭的にも多大な資源を必要としますので、誰にでも行う訳ではありません

そして、ECMOは体を治してはくれません

自然治癒するまでの間、肺を休めるだけなので、治る疾患にしか適応がありません

適応をしっかり考えた上で導入する必要があります

改善可能な最重症患者が適応になります

基本的にはウイルス性肺炎であれば自然治癒が見込めるので、ECMOの良い適応です

ただし、ARDSのように、肺胞が広範囲に破壊されてしまうと、不可逆になります

やるなら早期に導入して、肺をしっかり保護してあげる必要があります

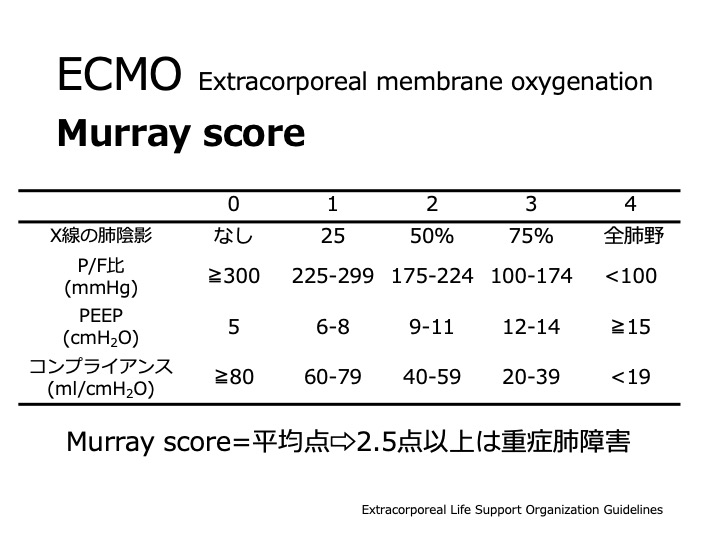

ポイントは、通常のウイルス性肺炎からARDSに移行してくるタイミングを上手に見計らい、通常の人工呼吸では管理困難と悟り、ECMOを導入するまでをいかにスムーズにするかということになります

治るか治らないかというのは、やってみなければわからないという部分は確かにありますが、ECMOの管理をたくさんやっており、スタッフ全員がトラブルシューティング含めて慣れており、導入や離脱、前後の人工呼吸器管理もしっかり行えることが成功への道です

新型コロナウイルス対策

発症時はおそらく通常の風邪と見分けがつきません

1週間ほどたってから重篤化してくることが知られております

水際で、初療担当医が適切に拾い上げ、重症化に早々に気づき救急集中治療医につなげ、最重症患者はECMO管理に長けた施設に集約して救命する

このリレーがうまくいくかどうかが、死亡率減少への要です